「灘五郷(なだごごう)」と聞いて、何を思い浮かべますか?

日本酒好きなら一度は耳にしたことがあるかもしれません。

この地域は、長い歴史と豊かな自然に支えられた、日本酒の一大生産地です。

しかし、ただの酒造りの地ではありません。

ここ灘五郷には、江戸時代から続く伝統の技術や、名水「宮水」を用いた独自の製法が息づいています。

そんな灘五郷の秘密を知ることで、あなたの日本酒への理解がもっと深まるかもしれません。

では、その魅力に迫ってみましょう!

灘五郷とは?

灘五郷(なだごごう)は、日本酒の名産地として広く知られており、その5つの郷は現在の神戸市と西宮市にまたがっています。

具体的には、神戸市灘区にある西郷(にしごう)、東灘区の御影郷(みかげごう)(中郷)と魚崎郷(うおざきごう)(東郷)、そして西宮市にある西宮郷(にしのみやごう)と今津郷(いまづごう)の5つです。

特に御影郷には、全国的に有名な菊正宗(きくまさむね)酒造や白鶴(はくつる)酒造の本社があり、日本酒ファンにはおなじみの地です。

灘五郷の誕生の歴史

実は、この灘五郷という呼び方が定着したのは、1886年(明治19年)に摂津灘酒造組合が設立されてからのことです。

それ以前は、地域や名称もバラバラで、「灘五郷」という言葉は存在していませんでした。

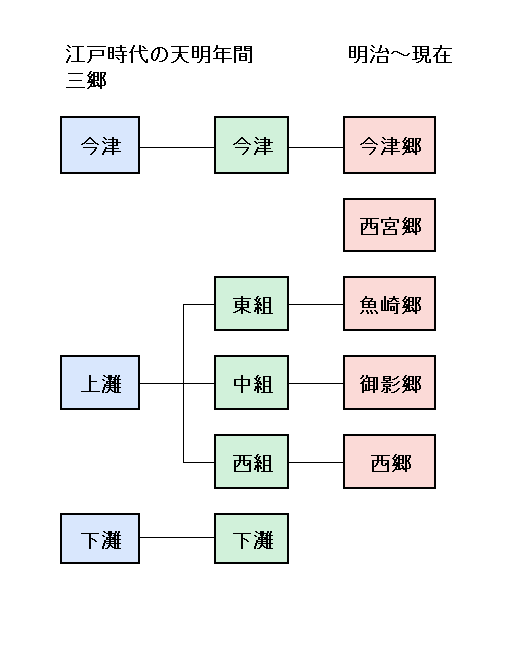

もともと、江戸時代の天明年間(1780年代)には、今津、上灘(かみなだ)(現在の神戸市灘区と東灘区)、下灘(しもなだ)(現在の神戸市中央区南部)を合わせた「三郷」と呼ばれ、西宮はまだ含まれていなかったのです。

その後、上灘の酒造家たちの発展に伴い、上灘は東、中、西の3つに分かれ、それが現在の魚崎郷(東郷)、御影郷(中郷)、西郷となりました。

そして、今津と新しく西宮を加えた5つの地域が「灘五郷」と呼ばれるようになったのです。

そして、明治時代に入り、下灘での酒造が衰退すると、西宮の酒造家たちが新たに組合に加わり、今の「灘五郷」の形が整いました。

灘と酒造りの深い歴史

灘と酒造りの結びつきは非常に古く、神戸市中央区にある生田神社には「灘五郷発祥の地」と刻まれた石碑が建っています。

これは、古代に新羅(しらぎ)からの使者が灘を訪れた際、生田神社で造られた酒を振る舞ったという伝説に由来しています。

灘で本格的に酒造りが始まったのは、江戸時代前期の寛永年間(1624~1643年)に、伊丹から西宮に移り住んだ雑喉屋文上右衛門(ざこうやぶんうえもん)が酒造りを開始したことに端を発します。

しかし、江戸時代には幕府によって酒造りが何度も制限されることがありました。

当時、度重なる飢饉(ききん)のため、米は酒造りではなく、食糧として優先されなければならなかったのです。

1754年(宝暦4年)に出された「宝暦の勝手造り令」以降は、米の供給が安定し、酒造りが再び盛んになりました。

水と米が支える灘の酒造り

灘で酒造りが発展した背景には、いくつかの重要な要素があります。

まず、灘の地域には多くの河川が流れています。

夙川(しゅくがわ)、宮川、芦屋川、住吉川、都賀川(とががわ)などがありました。

これらの川の水を利用した水車小屋が多くあり、効率よく精米が行われたため、質の高い米を使用できたのです。

さらに、大正時代以降には米の品種改良が進み、1936年(昭和11年)には日本酒の醸造に最適とされる「山田錦(やまだにしき)」が開発され、灘でも広く使われるようになりました。

宮水の重要性

もうひとつ、灘の日本酒の特徴を決定づける重要な要素が「宮水(みやみず)」です。

この水は、江戸時代末期の天保年間(1830~1843年)から使われ始めました。

宮水は、西宮の久保町や石在町、東町で湧き出る水で、リンやカルシウム、カリウムなどのミネラルを豊富に含んでいますが、鉄分が少ないため、日本酒の味を損なうことなく、酵母の働きを助ける役割を果たします。

これにより、夏から秋にかけて酒の風味が良くなり、灘の酒はますます評価されました。

同じく日本酒の名産地である京都の伏見も、「伏見の伏水(ふしみず)」で知られていますが、灘の「宮水」とともに、酒造りにおいて欠かせない存在です。

瀬戸内海と流通の利便性

さらに、灘は瀬戸内海に面しているため、海路を使って各地に酒を輸送するのに適していました。

幕末には、江戸に運ばれる酒樽(さかだる)の約6割が灘から出荷されたといわれています。

現在も、灘の日本酒は全国の清酒市場で28.7%のシェアを誇り、依然として高い評価を受けています。

灘五郷の現在と未来

灘五郷は、長い歴史と自然の恵みに支えられた日本酒の名産地です。

その発展には、豊かな水資源や酒米「山田錦」、そして酵母の働きを助ける「宮水」など、独自の条件が揃っていたことが大きく寄与しています。

また、瀬戸内海という地理的条件も、酒の流通に大きな役割を果たしました。

時代の変遷を経て、多くの困難を乗り越えながらも、灘五郷の酒造りは今もなお進化し続けています。

伝統を大切にしつつ、現代の技術や革新を取り入れた灘の日本酒は、これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。